吉備津神社ー備中 吉備津宮ー

吉備の中山の麓に建つ吉備津神社ー備中 吉備津宮ーは、崇神天皇の御代に四道将軍として吉備国に派遣された吉備津彦命ー桃太郎の温羅(鬼)退治(=桃太郎伝説)の主人公ーを祭神とし古くから吉備地方の総氏神として崇敬されている。境内では春にはぼたん、初夏にはあじさいが咲き誇り多くの人々が訪れる。本殿と拝殿は国宝。

Sponsored Link

吉備津神社の本殿及び拝殿は、応永32年(1425年)に再建。本殿は、比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)または吉備津造とよばれる檜皮葺の入母屋造を二つ前後に連結した独創的様式の大建築で拝殿と共に国宝に指定されている。

吉備津神社拝殿は、本殿と共に応永32年(1425年)の再建。本殿の正面に接続して突き出した切妻造の建物で本殿と共に国宝に指定されている。正面と両側面に裳階を付けている為、外観は重層に見えるが内部は吹き抜けで屋根裏まで見通すことが出来る。

| 名称 | 吉備津神社 |

| 所在地 | 岡山市北区吉備津931 |

| TEL | 086-287-4111 |

| 概要 | 第10代崇神天皇の御代に、四道将軍として吉備国に派遣された吉備津彦命を祭神とし、古代吉備国の総氏神として崇敬されている。

現在の本殿と拝殿は、25年の歳月をかけて室町時代の応永32(1425)年に完成したもので、本殿は二つの屋根をつなぎ合わせて一つにした比翼入母屋造りまたは吉備造りという珍しい構造で、国宝になっている。 また延文2(1357)年再建の南随神門と天文12(1543)年再建の北随神門は、共に国の重要文化財。鳴釜神事の行われる御釜殿は慶長17(1612)年の建築で岡山県重要文化財に指定されている。 岡山県・岡山市(現地案内板) |

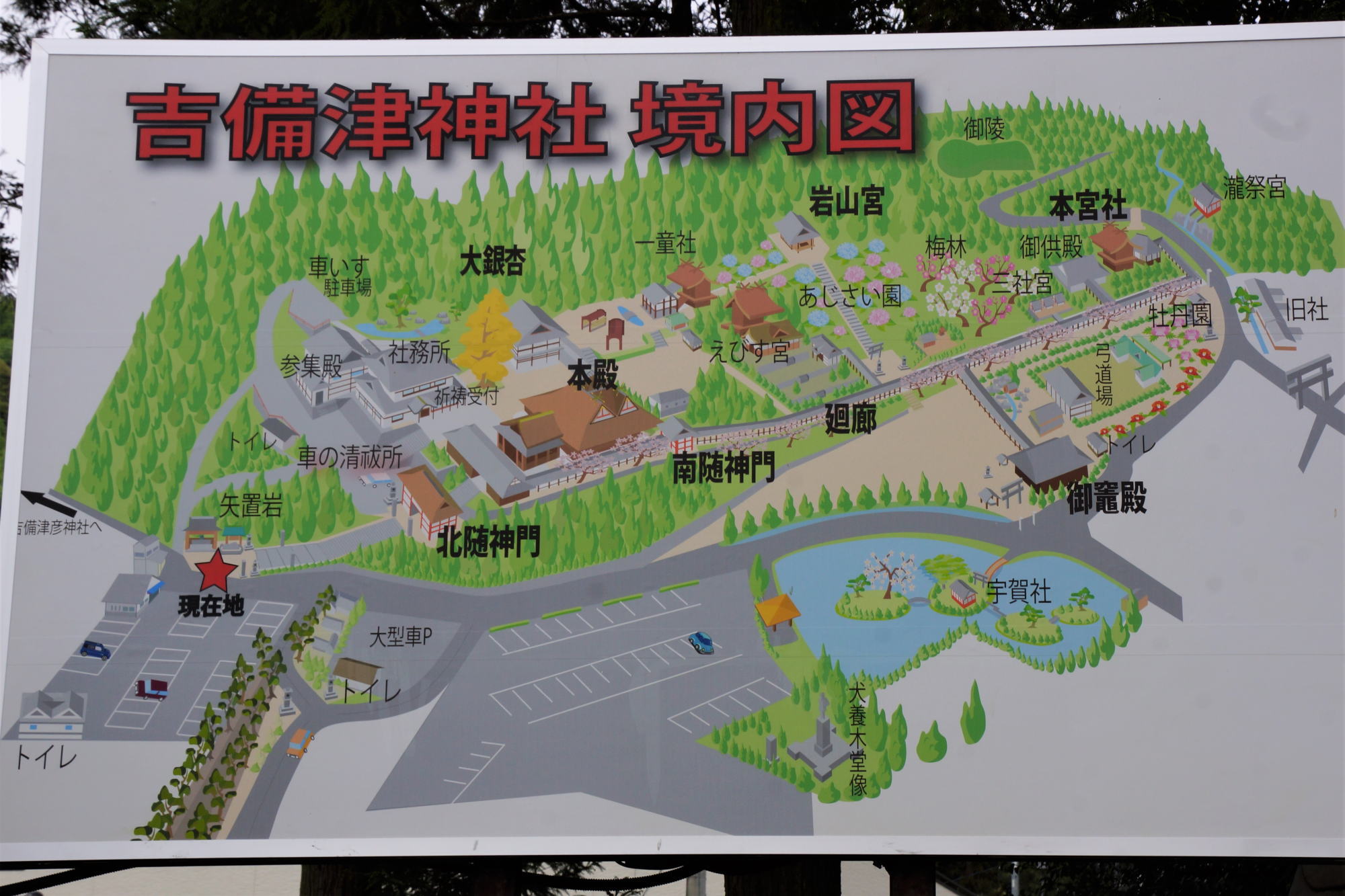

| 境内の諸建築 | 本殿ー国宝、

南随神門ー国指定重要文化財、 北随神門ー国指定重要文化財、 御釜殿ー国指定重要文化財 回廊ー岡山県指定重要文化財、 本宮社、岩山宮、三社宮、一童社、宇賀神社、えびす社 |

| 特色 | 桃太郎伝説の主役の吉備津彦命を祭った神社としてよく知られている。 |

| 拝観時間 | 6:00~18:00 |

| 交通 | JR吉備線吉備津駅より徒歩約5分、

山陽自動車道岡山ICまたは岡山自動車道岡山総社ICより車約15分 |

| 駐車場 | 普通車400台、バス3台 |

Sponsored Link

吉備津神社 北随神門は、縁日にはみやげ物店の並ぶ北参道の中ほどに位置する三間一戸、正面7.5m 側面3.9m 入母屋造り・桧皮葺の八脚門。棟札の写しなどから、室町中期(15世紀半ば頃)の再建とされている。木部はすべて丹塗りで、壁は白く塗られている。国指定重要文化財。

吉備津神社 南随神門は、本殿から本宮や御釜殿につながる回廊の入口にある正面6.2m 側面3.2m 入母屋造り・本瓦葺三間一戸の八脚門(やつあしもん)。木部は丹塗りで壁は白壁。社記・棟札などから、南北朝時代の延文2(1357)年の再建と言われ、この神社の数多い社殿群の中では最も古い建物である。国指定重要文化財。

吉備津神社の御釜殿は、江戸時代初期の慶長17年(1612)に安原備中守知種によって再建されたもので、窯のなる音で吉凶を占う鳴釜神事は、上田秋成の雨月物語「吉備津の釜」などにも紹介され神秘な神事として天下に有名である。国指定重要文化財 昭和55年1月26日指定。

吉備津神社回廊は、本殿横の南随神門から南の本宮社や御釜殿をつなぐ、総延長398mの歩廊。廻廊建立の棟札が29枚現存しており、現在の姿になったのは戦国時代の天正年間(1573~1591)と推定されている。梁間一間、切妻造、本瓦葺。岡山県指定重要文化財 昭和51年3月27日指定。

郷土記念物 吉備津の松並木は、吉備津神社の参道で、旧山陽道から吉備津神社の表参道石段の下まで続いている県下最大級の松並木。郷土記念物には、昭和49年12月18日指定。

矢置岩は、吉備津彦命(桃太郎)が温羅(鬼)と戦った時に、命が空中で奪取した矢を置いたのが矢置岩だと伝わっている。毎年正月三日には矢置岩の上に供え置いた矢を四人の射手が四方に向かって放ち一年の泰平を祈願する矢立の神事が行われる。

岩山社参道左、大きな木の下にある如法経塔は、格調高い調和のとれた構造美から室町時代の作品と考えられる。吉備津神社の境内に数多くある中世、神仏混淆時代の遺物、遺跡の一つ。(現地案内板を参考)

吉備津神社 三重塔心礎ー室町中期の文安4(1447)年建立の三重塔の心礎。当社の古図や旧記によるとこの塔は一層が三間四方という堂々とした大塔であった。しかし次第に腐朽も甚だしくなったので享保17(1732)年社家たちに依って取り壊された。

吉備津神社 休憩所は、吉備津神社参道のある吉備津松並木が吉備津神社に突き当たる右手付近にある。休憩所内では、「吉備津神社」について、あるいは日本遺産に指定された「桃太郎のまち岡山」についてのビデオを見ることができる。

当真如院は、東林山明仙童寺真如院と称し、明仙童寺という数院を擁する天台宗の寺院の塔頭であった。明仙童寺は、吉備津五摂社の第一にあげられる新宮社の別当寺で、文献などから、室町初期に最も隆盛であったと推定され、吉備津宮の社僧寺の中でも有力な寺院であったと思われる。

吉備の中山の西麓の新宮社跡西方にある、幅約30mの堀で囲まれた、東西約70m~75m、南北約60mの館跡。備中国の有力者で吉備津神社の神官を務めた賀陽氏の館跡と伝わり、中世の豪族屋敷の典型的な遺構である。現在は個人の人家があり周囲は畑地となっている。

臨済宗の開祖として、また中国から日本に茶の種を持ち帰り茶を広めた茶祖として仰がれる鎌倉時代の高僧栄西禅師は、吉備津神社の神官賀陽氏の出。吉備津神社から徒歩で5分程の栄西禅師生誕地とされる所に2014年3月庭園が整備された。

藤井高尚は、江戸時代後期の吉備津宮の社司(しゃし)で、著名な国学者であり、本居宣長の高弟でもあった。高尚は自分の屋敷を師宣長の「鈴屋(すずのや)にならって「松の屋」と称した。中国地方をはじめ、京都、四国にも多くの弟子があり、王朝文学を教えている。

門前町宮内ー宮内とは江戸時代の備中国賀陽郡宮内村のこと。備中国一宮の吉備津神社の門前町が起源。江戸時代になると、宮内は門前町として栄え、山陽道でも屈指の遊興街を形成していた。井原西鶴の著した「好色一代女」にも備中宮内として出てくる。