大神山神社奥宮

大神山神社奥宮拝殿

米子市尾高にある大神山神社の奥宮。大神山とは大山の古名で、大国主命(大黒さま)が祭ってある。社殿は文化2年(1805年)の建立と伝わり、神仏混淆時代の神社の特徴である権現造りで、中国地方でも大きい方の神社。参道の途中にある神門は、門の表裏が反対になっているので「後向き門」と言われている。

Sponsored Link

備中郡司渡邊日向守一子照政公が元徳2(1330)年、大神山神社参拝の帰路不慮の最後を遂げた。これを憐れんだ人々が大山下山の地に祠を建て下山神社と呼んだのが始まり。その後此の地に奉還、現在の社殿は石州津和野の領主亀井隠岐守矩賢公が文化2(1805)年に再建。

単層・桧皮葺・四脚の向唐門で、江戸時代末期の技法が豊かな門。神門右側の石柱から安政4(1857)年に今の日野郡根雨の近藤氏が寄進したことがわかる。門の表裏が反対になっているので「後向き門」と言われている。毎年6月初めの山開き祭はここで行われる。

江戸中期の頃、会見郡の長者吉持甚右衛門(吉持家第4代)が、経悟院住職・豪堅の仲介で農業用の水路の完成を願って寄進したもの。大山寺の数多い地蔵の中で自然石にきざまれた数すくない地蔵である。大山寺から大神山神社奥宮に続く石畳の道の中間あたり右側にある。

| 名称 | 国指定重要文化財 建造物 大神山神社奥宮本社 本殿・拝殿・幣殿 |

| 所在地 | 〒689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山 |

| TEL | 0859-52-2502 大山寺観光案内所 |

| 祭神 | 大己貴神(大国主神) |

| 略由緒 | 大山は太古より大巳貴命が鎮り座すお山として大神岳又は大神山と呼び 此の所を神祭りの場として居た。 奈良時代より修験道、更に仏教が入り神仏習合説のもと大神に大智明権現 以来時勢により盛衰を重ねて居たが明治八年神仏分離令に依り大神山神社 現在の社殿は重要文化財に指定され文化2年(1805)の建築で日本最大級の 正面の社号額は明治新政府の総裁であった有栖川宮熾仁親王の揮毫である。(現地案内板) |

| 特色 | 大神山神社奥宮本社 本殿・拝殿・幣殿。

現社殿は寛政8(1796)年に焼失後、文化2(1805)年に落成したもので、 拝殿には有栖川宮熾仁親王筆の「大神山神社奥宮」の額のほか、 |

| 祭日 | 春季祭5月23日・24日、古式祭7月14日・15日、秋季祭10月23日・24日 |

| 御神徳 | 農耕 畜産 病気平癒 交通 開運 勝運 良縁 |

| 交通 | 米子自動車道米子ICより車で約15分、博労座駐車場より徒歩約30分 |

| 駐車場 | 博労座駐車場 |

Sponsored Link

- 奥宮本殿

- 奥宮拝殿

- 奥宮拝殿と大山

- 大神輿

- 奥宮拝殿

- 神馬

- 弁財天社

- ダイセンキャラボク

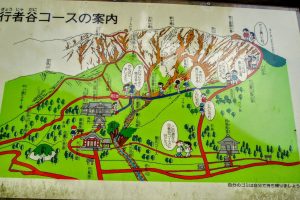

- 行者谷コース案内図

- 奥宮参道

- 奥宮参道

- 大神山神社奥宮案内図