笠神の文字岩

笠神の文字岩

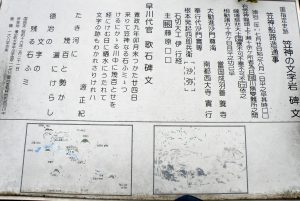

高梁川の支流である成羽川の上流、笠神の龍頭の瀬にある鎌倉時代の河川交通の遺跡。わが国の水運開発史上最古のもので極めて重要な史跡。徳治2(1307)年の航路が完成した旨の碑文があるが、現在では新成羽川ダムの貯水池の底になっている。

Sponsored Link

- 笠神の文字岩

- 説明板

| 名称 | 国指定史跡 笠神の文字岩(かさがみのもじいわ) 昭和16年2月21日指定 |

| 所在地 | 高梁市備中町平川字金平1762番地官有林地先成羽川中 |

| TEL | 0866-21-0461 高梁市観光協会 |

| 概要 | この文字岩は、鎌倉時代の徳治2年(1307年)に成羽川の上流、笠神の龍頭の瀬を中心に、 上下十ヵ所を掘削し船を通した船路開削工事の記念碑で、わが国の水運開発史上最古の もので極めて重要な史跡です。 備中北部は古代以来、砂鉄の生産を以て知られ、ここから山を北へ越えた神代(こうじろ)、 この鉄は、八鳥(現在の哲西町)に集められ、険しい山道を2日がかりで成羽へ運ばれ、 陸路は、距離(28KM)が遠いのみならず、急峻な山道でたえず危険にさらされていました。 このことからは神笠の瀬の船路開削は、当時の人達の悲願であったといえましょう。 この船路を開削するため、小谷から惣田間の龍頭の瀬上下十余ヵ所、日本無雙の難所の水運 工事の頭領の伊行経は、奈良の東大寺の再建にあたって宋から招かれた伊一族で、いわば この事業は地元の遺志を結集して寺が中心となり行われた当時の社会事業であったものと この工事から490年後の、寛政9年(1797年)作州久世天領代官早川八郎左衛門政紀が、 文字岩は、昭和43年(1968年)の新成羽川ダム完成に伴い眼下の湖水の中に沈み今では 昭和56年7月に浩宮徳仁親王が、わが国中世の交通史を研究されるため来岡された際、 平成4年3月 文部省 備中町教育委員会(現地案内板) |

| 交通 | JR伯備線備中高梁駅より車約40分、 または川上バスセンター行バス25分、終点下車、(乗換)、 新見・坂本西湯野行田原下車、 岡山自動車道賀陽ICより車約50分 |

| 駐車場 | ー |

Sponsored Link