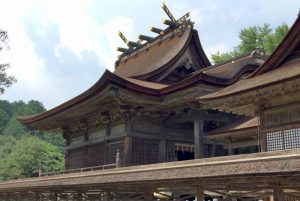

中山神社

本殿・拝殿

延喜式内大社で、美作国一宮、奈良時代の慶雲4(707)年の創建と伝えられる。現在の本殿は出雲の国尼子晴久が再建したもので「中山造り」と呼ばれ国の指定文化財となっている。農耕の神様、特に牛馬の神として有名である。

Sponsored Link

永禄2(1559)年出雲富田城主の尼子晴久の再建。入母屋造り妻入りの構造は中山造りと呼ばれる、美作地方以外では例を見ない構造で神社建築の一様式になっている。国の重要文化財に指定。

もと津山城二ノ丸の四脚門で、廃城後の明治7(1874)年に中山神社に移築されたもの。本柱二本と控柱二本からなる薬医門形式で屋根は切妻造、桧皮葺。柱や梁には太いケヤキを用いたいかにも城門らしい建物。

中山神社の敷地内にあり「今昔物語」記載の「中山の猿」の霊を祀るとされている。主祭神は猿田彦命で子育ての神として、子安・安産・育児にご利益がある。ぬいぐるみの子猿を奉納する風習が残っている。

| 名称 | 中山神社(なかやまじんじゃ) |

| 所在地 | 津山市一宮695 |

| TEL | 0868-22-0051 |

| 主祭神 | 鏡作神(かがみつくりのかみ) |

| 相殿神 | 天糠戸神(あめのぬかどのかみ)、

石凝姥神(いしこりどめのかみ) |

| 御利益 | 農業 |

| 概要 | 延喜式内大社で、美作国一宮、奈良時代の慶雲4(707)年の創建と伝えられる。

「今昔物語」には「今昔 美作国ニ中参(中山)・高野ト中神在マス」と記され、 社頭の石造大鳥居は「中山鳥居」と呼ばれ、本殿もまた「中山造り」と呼ばれて、 農耕の神様、特に牛馬の神として有名である。 「猿神社」と呼ばれる今昔物語にも登場しているゆかりのある神社もある。 |

| 文化財 | 国指定重要文化財 中山神社本殿 大正3年4月17日指定、

津山市指定重要文化財 中山神社神門 昭和50年11月15日指定、 津山市指定重要文化財 総神殿 平成20年10月30日指定、 江戸時代、寛保元(1741)年造営。 津山市指定天然記念物 中山神社祝木のケヤキ 昭和48年10月20日指定、 津山市指定重要文化財 中山神社戦国武将文書 昭和50年11月15日指定、 美作を支配した戦国武将が戦勝祈願や奉納などのために中山神社にあてた文書。 尼子晴久判物、毛利元就判物、吉川元春外三名連署書状、毛利元就書状、浦上宗景 津山市指定重要有形民俗文化財 中山神社の太鼓 平成25年4月23日指定、 室町時代、嘉慶2(1388)年作。ケヤキ材の一木造り。 |

| 摂社 末社 |

総神殿(そうしんでん)-祭神 山上山下120社を合祀。

津山市指定重要文化財、 国司社(くにししゃ)-祭神 大国主命 地主神。 御先社(みさきしゃ)-祭神 稲荷神 中山神の祖神を祀っている。 一般には稲荷神として信仰されている。 猿神社(さるじんじゃ)ー祭神 猿田彦神。 「今昔物語」26巻に記載さてている「中山の猿」の霊を祀るとされている。 |

| 行事 | 中山神社のお田植え祭 4月29日、

20余人の鍬人が、太鼓、笛の調べに合わせて、手ぶり足ぶりも面白く鍬を振り回し、 |

| 社叢 | 岡山県指定郷土自然保護地域 中山神社の社叢 平成4年3月13日指定、

県下有数の巨樹・巨木 |

| 交通 | JR津山線津山駅より西田辺方面行バス20分中山神社前下車、

中国自動車道院庄ICより車約15分 |

| 駐車場 | 普通車60台、バス20台 |

Sponsored Link

- 鳥居

- 拝殿

- 拝殿

- 神楽殿

- 総神殿

- 国司社

- 祝木のケヤキ

- 御先社

- 中山神社のムクノキ

- 中山神社の社叢