大滝山福生寺

大滝山福生寺

奈良時代の天平勝宝年間(749~756)に鑑真和上により開基、足利義教によって再興されたと伝えられる古刹。三重塔は15世紀中頃の建立で国指定重要文化財。本堂、仁王門は県指定重要文化財、大師堂は市指定重要文化財。西法院はアジサイ寺として知られており6月中旬から7月中旬まで約7万本が楽しめる。

Sponsored Link

応永4年、3代将軍、足利義政の命によって建立され、元和6年に檀信徒の寄付により改築。入母屋造、本瓦葺、三間一戸八脚門で桃山式の特色を有している。仁王門の上に掲げられている「大瀧山」の額は佐文山の書として有名。

天平勝宝6(754)年に鑑真和上により創建され、報恩大師が備前四十八ヶ寺を整備するにあたりその一つに加えた寺。本堂は、棟木墨書から江戸時代中期の天和2(1682)年に、岡山藩主池田綱政により再建されたことがわかる。

室町幕府6代将軍足利義教の命によって室町時代後期の嘉吉元(1441)年に再建されたと伝えられる。高さ19.8m瓦葺で、三重塔としては低い方に属するが、室町時代の様式を備えた貴重な塔で国の重要文化財に指定されている。

| 名称 | 瀬戸内三十三観音霊場第十番札所 大滝山 福生寺 |

| 所在地 | 備前市大内999 |

| TEL | 0869-66-9620 実相院、

0869-66-9619 西法院、 0869-66-9050 福寿院 |

| 宗派 | 高野山真言宗 |

| 創建 | 天平勝宝6(754)年 |

| 開基 | 鑑真和上 |

| 観音霊場 | 瀬戸内三十三観音霊場 第十番札所 大滝さん |

| 本尊 | 本堂ー十一面千手観音菩薩、三重塔ー大日如来 |

| 塔頭 | 実相院、西法院、福寿院 |

| 文化財 | 国指定重要文化財 大瀧山福生寺三重塔 昭和27年3月29日指定、

岡山県指定重要文化財 大瀧山福生寺仁王門 平成18年3月17日指定、 岡山県指定重要文化財 大瀧山福生寺本堂 平成15年3月11日指定、 赤磐市指定重要文化財 大瀧山福生寺大師堂 |

| 概要 | 大滝山は、平安時代初期に菅原道真によって編纂された「類聚国史」の寺田地の項に法隆寺や 唐招提寺等の中央の大寺院と並んで「天長5年6月(828)備前国墾田4町6反大滝の寺田となす」 と記されており、史書に名を留める寺として県下でも最古の寺院の一つである。元禄14(1701)年に書かれた縁起書には「天平勝宝6(754)年に鑑真和尚により創建され、 報恩大師が備前48か寺を整備するにあたりその一つに加えられた。 後年真言宗に属し、寺観壮麗を極めたが、万寿元(1024)年火災により一山ほとんど焼失し、 明治までは13坊が残っていた。 現在寺域には、嘉吉元年(1441)足利義教の再建といわれる三重塔(国指定重要文化財)、 ちなみに、三重塔の本尊は大日如来であり、本堂の本尊は十一面千手観世音菩薩である。 大滝山福生寺周辺から熊山にかけては、昭和48年11月、岡山県自然保護条例により 昭和62年3月 備前市教育委員会(現地案内板) |

| 特色 | 報恩大師により備前四十八ヶ寺に加えられる |

| 交通 | JR赤穂線香登駅より車約10分、

山陽自動車道和気ICより車約15分 |

| 駐車場 | 普通車30台、中型バスは進入可能 |

Sponsored Link

福生寺は、創建当初は天台宗であったが、早い時期に真言宗に改宗。大師堂は、江戸時代中期の天和2年に、岡山藩主池田綱政による本堂再建時に建立されている。毎月21日の御縁日には、一山僧侶総出仕して、御法楽祈願を捧ぐ。

本堂の後ろ、向かって右側に大師堂が、左側に経蔵が建てられている。経蔵は、寂應律師により延享3(1746)年に建立。内部の輪転式、八角形の書庫は、一切経を所蔵、全国的にも珍しいものである。

広島県の大聖院を起点として、山口県、岡山県と巡り広島市の観音寺を終点とする、「山陽花の寺」24ヶ寺の第14番札所。境内には約3万本、15種類のアジサイが植えられており、6月中旬から7月下旬にかけて楽しめる。

福生寺には江戸時代13ヶ寺があったが明治以降現在の3ヶ院のみとなった。福寿院は實壽院、本命院、西明院が合併し、当時大瀧山の本坊西明院を福壽院として残し現在に至っている。高野山を本山とする真言宗の寺。

この地にある寺院全体を大瀧山と称し、現在は、本堂を中心に3ヶ院があり総称して福生寺と呼ぶ。山号を大瀧山、寺号を福生寺、院号をそれぞれ西法院、福壽院、實相院と言う。ここ實相院は他の2寺院同様、高野山真言宗の寺院。

- 句碑

- 福生寺鐘楼

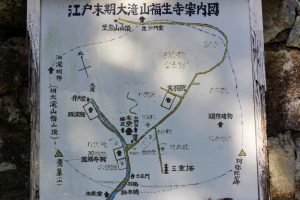

- 案内図