金蔵山古墳

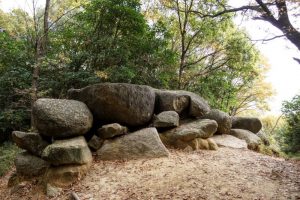

前部円墳部・手前方墳部

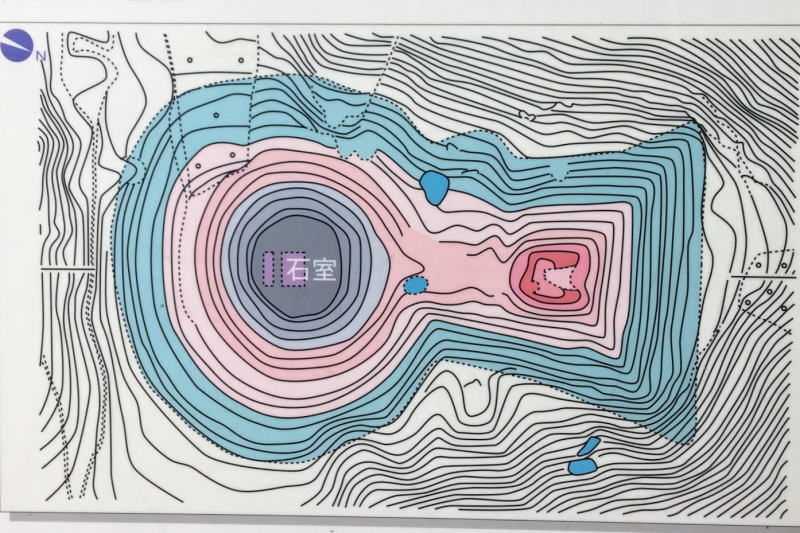

全長約165m、後円部の高さが18mの大型前方後円墳で、造山古墳、作山古墳、両宮山古墳に次ぐ県下4番目の大きさ。造られた時期は4世紀末~5世紀初頭とされており、この時代では西日本(中国・四国・九州地方)最大の規模を誇る。1953年(昭和28年)の発掘調査の結果、この古墳から鉄製品を始めとした多数の副葬品や、多くの各種埴輪が出土している。(現地案内板を参考)

Sponsored Link

操山丘陵にある金蔵山古墳の第6次調査(2019年度)で前方部下段平坦面で検出された埴輪列。説明資料によると第2段斜面の葺石は基底石近くの構造は失われているが大半は残存しており、また、葺石と埴輪列との間には円礫堆が認められると記載されている。

2019年度の金蔵山古墳第6次発掘調査では前方部の分頂部をその主軸にほぼ沿った4ヶ所のトレンチで調査をしている。最も円墳側のトレンチ10では前方部の鞍部に溝状のくぼみがあり後につくられた城郭の堀切遺構が検出されたと記載されている。

| 名称 | 金蔵山古墳 |

| 所在地 | 〒703-8271 岡山市中区円山 |

| TEL | 086-270-5066 岡山市埋蔵文化財センター |

| 概要 | 2014年度からは、岡山市教育委員会が5年計画で発掘調査を開始している。

それによると、古墳の西部くびれ部分からテラス状に張り出した「造り出し」で、円筒形 その後、その円筒埴輪の内、楕円形の1列4基は、岡山県内では出土例の無い柵形 柵形は、畿内の大王墓級の古墳を中心に見つかっており、この金蔵山古墳の被葬者 「畿内と同じ祭祀形式を古墳時代前期段階から共有していることは、吉備と大和 (この部分、国立民族博物館の広瀬和雄名誉教授の話) その後、古墳の東部くびれ部に検出された祭祀の場とみられる壇状の付属施設「島状遺構」 その結果、島状遺構は、墳丘との間が陸橋でつながれ、島状遺構周辺や陸橋は側面が葺石で また、墳丘と島状遺構の間の溝状部分に柵形埴輪が出土しており、この部分に配置されていた |

| 交通 | JR岡山駅より両備バス25分、曹源寺前下車、徒歩約25分、

山陽自動車道岡山ICより車で約30分、徒歩約20分 |

| 駐車場 | 操山公園里山センター |

- 発掘現場

- 金蔵山古墳遠景

- 埴輪

- 発掘調査現場

- 埴輪

- 東側斜面

第4次発掘調査現場ー東側くびれ部に検出の島状遺構部分ー

- 説明会現場

- 陸橋部分 葺石

- 陸橋部分

第4次発掘調査説明会現場ー東側くびれ部に検出の島状遺構・陸橋部分ー

- 発掘現場

- 前部円墳・手前方墳

- 埴輪

- 埴輪

- 埴輪

- 発掘現場

Sponsored Link

- 金蔵山ー倉田よりー

- 金蔵山・円山

- 高倉山と金蔵山ー沢田よりー

- 金蔵山ー沢田よりー

金蔵山古墳平面図(現地案内板)