大山寺付近の自然

大山ー大山寺橋よりー

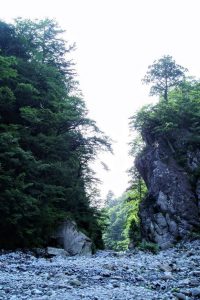

大山寺参道の脇を流れる佐陀川沿いには、大山寺の僧兵が荒行をしたといわれる「僧兵荒業の岩」、一つ一つ河原の石を積み重ねてつくった石の塔が多くある「賽の河原」、佐陀川の峡谷部で参道工事の際の謂れの残る「金門」、元南光院谷派僧坊のあった所で、金門を開いたために河原となってしまった「南光河原」などさまざまの謂れのある場所が続いている。これら謂れのある所を訪ねて、ブナ林の中の「御幸参道河原通り」を歩くのも楽しい。

Sponsored Link

養老2(718)年金蓮上人が、修験者の根本道場とした事に始まる大山寺の僧兵は一騎当千勇猛をもって知られており、常識では想像も出来ない荒業をしたと伝えられているが、その荒業の一つとしてこの岩から飛んだと伝えられ、この名がある。

大山寺参道と佐陀川の間にある中門院谷園地は、標高800m内外の所にある。各樹木は、春に新芽を出し葉を拡げ、花をつけ、夏に広い葉を茂らせ、秋は実をつける。葉は様々な色に紅葉し、冬に散っていく。こうした特徴から夏緑広葉樹林と呼ばれている。

| 名称 | 大山寺付近の自然 |

| 所在地 | 〒689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山 |

| TEL | 0859-52-2502 大山寺観光案内所 |

| 交通 | JR米子駅より日交バス大山寺行50分、大山寺下車、参道を徒歩で約20分、

米子自動車道米子ICより博労座駐車場まで車で約15分、駐車場より参道を徒歩約20分 |

| 駐車場 | 博労座駐車場 |

Sponsored Link

賽の河原とは、小児が死んでから赴き、苦を受けるところ。冥途の三途の河原で、小児の霊が石を拾って、父母供養のため塔をつくろうとすると、大鬼が来て崩す。小児の霊は泣きながら、また塔をつくるが、また崩される。これを繰り返すうちに地蔵菩薩が現われて救う、と言われている。

金門は、佐陀川の峡谷部で、切立つ崖が両岸に迫った景観は見事。大山が山岳仏教の行場として開かれた所で、この東側断崖南壁の下から約3米の所には、高さ1.3m位の地蔵菩薩が刻まれている。大山寺の隆盛の頃「賽の河原」の守り地蔵として刻まれたものと思われる。