沖新田

沖新田の干拓は、倉田新田ー延宝7(1679)年完成ー、幸島新田ー貞享元(1684)年完成ーに続いて元禄4(1691)年9月に池田綱政が津田永忠に命じて開始され、翌年の7月には完成するといった非常なスピードで進められた。同時に百間川を延長して新田の中央を通し元禄6(1693)年に完成させている。

Sponsored Link

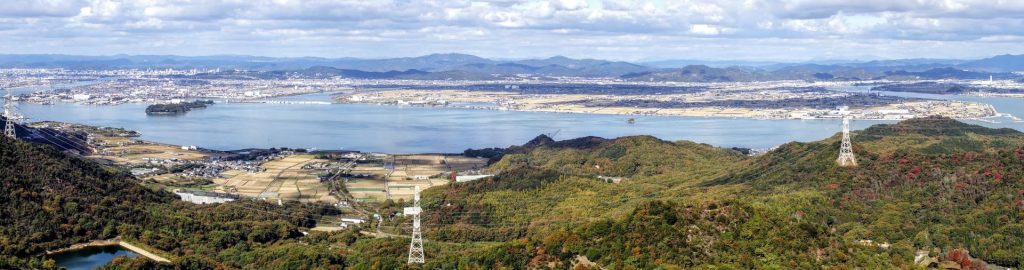

- 三頂山より沖新田方面

- 芥子山より沖新田方面

| 名称 | 沖新田 |

| 所在地 | 岡山市中区 |

| TEL | ー |

| 特色 | 沖新田該当地区、

沖田地区(岡山市桑野・沖元)、三番地区(岡山市江崎・江並・藤崎)、 光政地区(岡山市光津・政津)、津田地区(岡山市君津・升田)、 九番地区(岡山市豊田・九番) |

| 交通 | 岡山ブルーライン君津ICより車で約10分 |

| 駐車場 | 有り |

百間川の水を海に排出するための施設で、満潮時に海水が百間川に逆流しないように、満潮時には水門を閉め干潮時に水門を開けて、水を排出するように出来ている。昭和年間に改築した昭和水門と平成に入って増築した新タイプの水門から成る。

沖新田全体の産土神として勧請、鎮座。沖新田は、池田綱政の命で、津田永忠の指揮の下、干拓によりできたものであるが、潮止め工事が難航したため、「きた」という女性が人柱となって龍神に身を捧げたという伝説が伝えられている。

岡山城下を旭川の氾濫による洪水の被害から守るために百間川河口部の大水尾を造るために築いた堤防。大水尾は、洪水の際、満潮時など潮位が百間川の水位より海側の水位が高いと排水が困難となる為、樋門で水量を調整する為の広大な遊水池。

Sponsored Link