操山の古墳

金蔵山古墳発掘現場

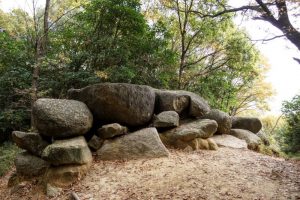

操山には、金蔵山古墳をはじめ、古代この地方で勢力を誇っていた支配者の墓(古墳)が50余基確認されている。大半は、古墳時代後期(6世紀)に造られた横穴式石室を持つものであるが、旗振台古墳のように前期(4~5世紀)の方墳や、二股古墳と呼ばれる、入口は一つであるが、内部で二つの石室に分かれる珍しい形式のものもある。(現地案内板を参考)

Sponsored Link

操山山系の稜線に沿った遊歩道上にある古墳。この岩からは、かっては吉備の穴海と呼ばれる遠浅の海であった岡山(備前)平野、児島湾方面の眺望が開けている為、操山山系を縦走する人達の良い休憩所となっている。

ここからの岡山平野、児島湾方面の眺めは素晴らしく、休憩舎は操山愛好家たちの交流と憩いの場所となっている。5世紀前半に築造されたと推定される方墳で、当時の吉備国の一部を治めた豪族のな構成員が葬られたと考えられている。

造山古墳、作山古墳、両宮山古墳に次ぐ県下4番目の大きさ。構築時期は4世紀末~5世紀とされ、当時では西日本最大の規模。1953年の発掘調査の結果、この古墳から鉄製品を始めとした多数の副葬品や、多くの各種埴輪が出土している。

| 名称 | 操山の古墳 |

| 所在地 | 岡山市中区 |

| TEL | 岡山市埋蔵文化財センター 086-270-5067 |

| 主要古墳 | 金蔵山古墳(前方後円墳)、八畳岩古墳、旗振台古墳、萩の塚古墳、二股古墳、 沢田大塚古墳、石鉄山(いしぐろやま)古墳、沢田裏山古墳 |

| 交通 | JR岡山駅より岡電高屋行バス20分、原尾島住宅前下車、徒歩約25分、

山陽自動車道岡山ICより車で約20分 |

| 駐車場 | 普通車16台 |

ここの撮影ポイント(旭操小学校の西500m程の所)は下の地図を参考に。

岡山市中区倉田より見た操山山系。最も左のピークが操山山頂。最も右のピークが曹源寺の裏に位置する円山、そのすぐ左のピークが金蔵山。ここに掲載している古墳の位置の大半は、不思議と送電線の鉄塔の位置と合致している。

紀元4世紀後半から7世紀前半にかけて300年前後もの間次々と築かれた古墳群、最大の金蔵山古墳をはじめとし、ずらりと並ぶ古墳群を、吉備の穴海と呼ばれていたこの付近の瀬戸内海を通過する船からはどの様に見えたのだろうか?その眺めを想像してみるのも楽しい。

鉄塔左から、旗振台古墳、沢田裏山古墳、八畳岩古墳、二股古墳と4本すべての鉄塔の下付近に古墳がある。

萩の塚古墳は、一番左のピーク操山山頂の少し右、金蔵山古墳は右から二つ目のピーク金蔵山山頂に、石鉄山古墳は最も右のピーク円山山頂にある。

円山、金蔵山付近は山腹を、その他は尾根筋を散策路が通っている。各古墳の説明板や古墳への案内板も完備。

曹源寺、三重塔の背後にある丸い山、円山呼ばれている山の上、円山山頂ふれあい広場の南東にある古墳。詳細は不明であるが、古墳の前には、No.76 古墳後期、操山古墳群54号墳(石鉄山古墳)との銘板が付けられている。

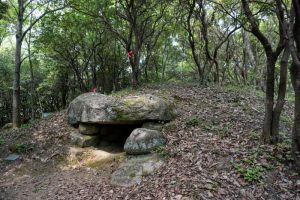

小型の横穴式石室墳7基の小古墳群の中、遺骸を安置する玄室が二室に別れていることから二股古墳と呼ばれる古墳がある。6世紀後葉から7世紀初頭の築造と推定、当時の有力大家族の構成を反映するものとして注目されている。

操山山頂のすぐ東にある円墳で、現状では小振り墳丘であるが、本来は直径10m、高さ2.5m程の規模であったと想定される。築造時期は6世紀後半と推定でき、操山北山麓に住んでいた当時の有力者の家族墓と考えられる。

Sponsored Link

操山のビューポイント